オープン・イノベーション最前線の現場から~資生堂グローバルイノベーションセンター・JAL Innovation Lab

みなとみらいの「資生堂グローバルイノベーションセンター(S/PARK)」

今、企業の研究開発のあり方が大きく変わりつつあります。

課題解決を自分たちだけで解決することにこだわらず、必要に応じて社外から最適な策を探し出すことで、より迅速に課題を解決する「オープン・イノベーション」が広がっています(「オープン・イノベーション」とはハーバード大学経営大学院の教授だったヘンリー・チェスブロウが提唱した概念です)。

高度成長期においては、自前主義にもとづき、組織力をもってすべてを自社内で解決することがほとんどでした。自分たちだけで解決することにこだわらず、外部の知見を活用することで課題解決のスピードを優先するオープン・イノベーションに舵が切られた背景には、ITの進展や、ベンチャー企業の技術レベルの向上、その技術の流通が加速したことなど、様々な要因があります。

オープン・イノベーションの仕組みを導入している企業としては、P&Gやフィリップスなどの海外企業が有名ですが、日本国内でも、トヨタ自動車や東レといったグローバル企業が積極的に導入し、実績を上げつつあります。

社外とのコラボレーションによってイノベーションが生まれる場所とはどのようなものか、2つのオープン・イノベーション研究施設を取材してみました。

■美のイノベーションを起こす研究施設「資生堂グローバルイノベーションセンター(S/PARK)」

まず紹介するのは、横浜みなとみらい21地区にある資生堂の新しい研究開発拠点「資生堂グローバルイノベーションセンター(S/PARK)」です。

この施設は、化粧品にとどまらず、ビューティーというカテゴリーで価値を提供するキーテクノロジーを確立するために、外部の知見やナレッジを吸収して、多様な知と人を融合するためのものとして、2019年4月にオープンしました。同じ時期には、本業を通じたよりよい社会づくりに貢献するための企業ミッション「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(ビューティーイノベーションでよりよい世界を)」が発表されました。 施設としての「資生堂グローバルイノベーションセンター(S/PARK)」の特徴は、都市型オープンラボとして、一般の人も立ち入ることができる「コミュニケーションエリア」のフロアが設けられていることです(1~2階)。

1階には、資生堂パーラー運営で野菜中心のメニューを提供する「S/PARKカフェ」、訪れた方の肌に合わせた化粧水と乳液を提供する「S/PARK ビューティーバー、エクササイズスタジオ兼ランニングステーション「S/PARKスタジオ」などがあり、2階には「S/PARKミュージアム」などがあります。ミュージアムの来場者は、取材日時点で3万人を超えているとのこと。オープン後4ヶ月弱の実績ですから、文字通り大にぎわいであることがわかります。

巨大なLEDモニターが設置された1Fスペース(※)

「S/PARK」の名は、多くの人が集まる「資生堂の公園」という意味と、様々な方々と研究員がコミュニケーションしてイノベーションが次々と生まれる「スパークする研究所」という意味がこめられているそうです。

3階は最大500名を収容できるホール、4階には外部との商談スペースや共同研究ができるコラボレーションエリア、5階~14階には実験室やオフィスフロア、そして最上階の15階は社員用カフェテリアという構成です。

ここに移転するまでの資生堂の研究所は横浜市都筑区にあり、さらにそれ以前では金沢八景にもありました。みなとみらいへの移転も含めて、久代哲之氏(グローバルイノベーションセンター S/PARKプロジェクトリーダー)、小川滋之氏(グローバル広報部 企業広報2グループ マネージャー)のお二人にお話を伺いました。

■研究員が「ここで働きたい」と思う環境ができた

久代哲之氏(グローバルイノベーションセンター S/PARKプロジェクトリーダー)

――当施設への移転について教えてください。

久代 「このプロジェクトは実質4年ほどかけましたが、企画担当やスタッフが勝手にスタッキングやレイアウトを決めるのではなく、なるべく多くの研究員を巻き込んで進めました。研究員にワーキングチームに入ってもらい、どんな場所にしたいかを議論してもらったり、家具のサンプルを並べて投票してもらったり、カフェテリアのメニューの試食会を開いたりして、施設を使う当人たちを巻き込んできました。

どんな働き方をすればイノベーションが生まれるのか、研究員たちにディスカッションしてもらって出てきたワークスタイルコンセプトが、「ジャーニースタイル」です。このコンセプトに基づいて実験フロアやオフィスフロアを設計しました。

――旅するように、ということですか。

久代 研究員って外に出ずに自分の実験室にこもりがちなんですよね。何でも手の届く範囲に置いて、その中で完結して自分の研究をしていれば幸せという人が多いんですよ。もちろん研究に没頭する時間は大事ですが、イノベーションを起こすためには、研究員同士や外部の人とのコミュニケーションも必要だ、「もっと動き回ろう」というコンセプトが、研究員たちの中から出てきたわけです。

全館フリーアドレスで、どこで仕事をしていてもいいことになっています。ABW(Activity Based Working)は移転前の研究所でも一部トライアルしたことがありましたので、居場所が分からなくなるなどの課題は認識・共有していました。試作のサンプルなど個人の荷物は多いのですが、収納ワゴンを用意して、好きな場所に転がしていけるようにしました。

――実験フロアには、どんな特徴があるのでしょう。

久代 特徴は大部屋にしたことです。普通、実験室は間仕切りをして小部屋にすることが多いのですが、微生物を扱うなど区切りが必要なところ以外は、大部屋の実験室にしています。実験台も棚を一段下げて見通しをよくし、誰がどこで何をしているのかがつねに目に入るようにしています。

実験室フロア(※)

――大部屋の中で複数のグループが実験している?

久代 これも研究員たちからの提案ですが、部門やグループの垣根をなくしました。たとえば基礎研究でも製品開発でも「粉末」を扱いますので、「粉末を使うエリア」というような場所の決め方をしているんです。だから基礎研究の研究員と製品化研究の研究員が並んで実験をしていたりするわけです。こうしたレイアウトにしておけば、組織変更があっても影響されないというメリットもあります。

――かなり画期的なことではないでしょうか。

久代 やってみてよかったのは、たとえば製品化研究担当の若い研究員が悩んでいると、ベテランの基礎研究員がアドバイスしたり、相談したりできるようになりました。研究領域を越えてコミュニケーションを図ることができる。

同じ意図で、オフィススペースでは全館フリーアドレスにして、どこで仕事をしてもいいようにしています。なるべく研究員同士を出会わせ、会話をさせるためにオープンな打ち合わせスペースを多数設けているのが特徴です。もちろんデスクスペースもあり、実験の解析中にデータの整理もできるレイアウトです。

大部屋以外では、1LDKのマンションのモデルルームのような「リビングラボ」もあります。リビングがあり、寝室があり、バスルームもあるのですが、天井にカメラが付いていて、生活空間の中で化粧品や美容機器がどのように使われるかをモニタリングできるようになっています。予想外だったのは、新製品の開発ミーティングをこの部屋でやっていたりすることで、会議室とは違う、フランクな意見が出たりするらしいです。そういう使い方もあるんだなと感心しました。

リビングラボ(※)

――オフィスフロアの特徴は。

久代 オフィス家具的なものはなるべく入れず、机もあえてまっすぐに並べていません。歩いていくと必ず誰かと目が合い、コミュニケーションが生まれるようにしています。細かい仕掛けですが、フロアにあるゴミ箱をなるべく減らして、わざわざ歩いてごみを捨てにいかなければならないようにしました。

――研究という仕事だと、集中できるエリアも必要になると思いますが。

久代 集中できる半個室のブースがたくさんあります。業務の内容に応じて、オープンスペースや、集中できるスペースを選べるようにしています。

ラボにもオフィスフロアにもコミュニケーションを促す様々な仕掛けが設けられている(※)

――これは建築デザインですが、フロアが互い違いになっていますね。

久代 この建物は、北側と東側で互い違いに吹き抜けになっています。研究所の建物というと、広い土地に横に広いキャンパス型で、横で連携できるようになっているところが多いのですが、ここは高層の建物なので、縦でコミュニケーションが分断されるのではないかという懸念がありました。そこで設計の段階で相談して、なるべく吹き抜けでフロアをつなぎ、縦がつながっている感じにしました。吹き抜け越しに他の階が見えるので、かなり分断感が薄れていると思います。

吹き抜けを活かしたフロア構造(※)

――最上階はカフェテリア。横浜港の花火も見えますね。

久代 当初、最上階は役員会議室などを置き、カフェテリアは建物の半ばに設ける構想だったのですが、「一番気持ちいい場所は社員みんなが使える場所にしよう」という指示がトップから出て、急遽、社員食堂になりました。天井高も8メートル近くあり、とても開放的なスペースです。外にも気持ちのいいテラス席があり、社員にも好評です。

最上階のカフェテリア(※)

――採用面でも、この施設は非常に効果を発揮しているのではないでしょうか。

久代 ここができてから研究職の応募が増えているそうです。面接でも「研究職で採用されたら本当にここで働けるんですか」という質問が多かったそうです。

――研究職に「働きたい」と思われるような施設ができた、ということですね。

■世の中がびっくりするようなイノベーションが生まれる

――共同研究そのものは、これまでも行われていたのですよね。

小川 資生堂のオープン・イノベーションはここ以前から進められてきたものです。米国・ボストンのCBRC(マサチューセッツ総合病院/ハーバード医科大学付属皮膚科学研究所)との共同研究は30年続いているもので、いわばアカデミアの産業応用を目指してきました。資生堂がグローバルで商品開発力を上げてきたのは、皮膚科学や免疫研究、神経科学の領域でハイレベルな研究を続け、商品開発に活かしてきたこの30年間の成果だと思います。

久代 ただ、移転前の研究所には機密上の問題で外部の方を呼ぶことができず、ほとんど先方に出向いて実験をしていました。もちろんそれでも意義はあるのですが、当研究所内で実験を行えるようになれば、担当外のことでも電話して分かる人をすぐ呼べます。たとえば、外部機関とスキンケアの新しい成分について検討しているときに、実際に試作してシャンプーに使えそうなら、すぐにシャンプーの担当者に来てもらえるわけです。私たちのリソースを豊富に活用できるので、研究所に来てもらえることには大いに意味があります。

――般の方以外では、どのくらいの方が日々ここに訪れているのでしょう。

小川 取引先、原料メーカー、容器・パッケージの資材メーカー、大学や共同研究先の方など多くの方にお越しいただいています。

――お話しできる範囲で、共同研究の具体例を教えてください。

久代 今年7月に、グローバルイノベーションセンター主導のオープンイノベーションプログラム「fibona(フィボナ)」(注)というプログラムを実施しました。ビューティー領域における新価値創造や、化粧品にとどまらないイノベーションを起こす取り組みです。 プログラムのひとつの活動として、スタートアップ企業とのコラボレーションがあります。当社の美やサイエンスの知見と、スタートアップ企業の革新的なテクノロジーを融合させる取り組みです。

小川 7月1日に募集を開始して1か月で約50社からご応募いただき、8月末に5社様でピッチイベント(技術プレゼン)を行いました。そこから社内審査を経て協創先として3社選び、現在具体的な検討に入っています。

他には、10月末に脳科学の国際学会をこの施設で開催し、海外からも脳科学のスペシャリストがたくさんいらっしゃいました。こうした方々とコミュニケーションすることが研究員にとっても何か新しい閃きを得られるきっかけになるだろうと期待しています。

――今後の展開については、どういうビジョンがありますか。

久代 こうした取り組みを行うことで、多様な知の融合をどんどん加速させていきたいですね。

小川 私自身、もともと研究所入社なのですが、以前の研究所と比べると、若手がすごく活発に動いていて、新しい提案がどんどん生まれている実感があります。

資生堂には1872年の創業以来受け継いできたピープルファーストというDNAがあります。会社を動かしているのは人なのだから、人が働きやすい環境を作ろう、若手の声もどんどん聞こうということですね。全国の事業所をまわって若手の声を聞き、経営に活かしてきたトップの意思と、この研究所で今働いている若手所員たちの意思がうまくリンクして、こういう素晴らしい施設ができたと思います。

この研究開発拠点からいずれ世の中がびっくりするようなイノベーションが生まれると信じています。

久代哲之氏(グローバルイノベーションセンター S/PARKプロジェクトリーダー)

■航空ビジネスのオープン・イノベーション施設「JAL Innovation Lab」

東京・天王洲の寺田倉庫内に新設された「JAL Innovation Lab」は、社内外の知見を活かして新しい付加価値やビジネスを創出する"オープンイノベーション"の活動拠点として、2018年4月にオープンした施設です。

約500平米ある施設の中には、アイデアを発想するエリア、さまざまなプロトタイプを制作するエリア、空港や機内の空間をイメージした体験を検証するエリアなどがあります。常駐する約10~20名の社員が200社にも及ぶ社外のパートナー企業と連携を行い、人財とテクノロジーを融合させて自由に発想すること、新たなサービスを実現に取り組んでいます。

イノベーションの領域は、お客さまの出発前から到着までのカスタマージャーニーに関する新たなサービスの創出から、貨物や整備、間接部門のオペレーション改革まで多岐に渡ります。

例えば、2020年夏より羽田空港国内線ターミナルにオープン予定の「JAL SMART AIRPORT」は、そのデザインを「JAL Innovation Lab」で検証しました。チェックインカウンターから搭乗ゲートにいたるまでのお客さまの体験を、モックアップやVRを活用して検証し、お客さまにストレスフリーにお過ごしいただけるようなデザインとしました。社外の知見も取り入れながら、空港のオペレーション部隊と協力して導いた、お客さまの目線に立ったデザインとなっています。

空港のチェックインカウンターを再現した検証エリア。上部のディスプレイには、運航状況がリアルタイムで表示されている。

その他にも、KDDI株式会社とのコラボレーションによる5G技術を活用したタッチレス搭乗ゲートや、東芝システムテクノロジー株式会社との協働によるVR機器を用いた整備士訓練、SOOTH株式会社とのxR技術を活用した"旅の試着"サービス「JAL xR Traveler」など、数多くの実証実験が行われており、近い将来の導入を目指しています。

空港のラウンジや航空機内と同じ設備があるキッチンスペース。機内食の試作調理ができる。

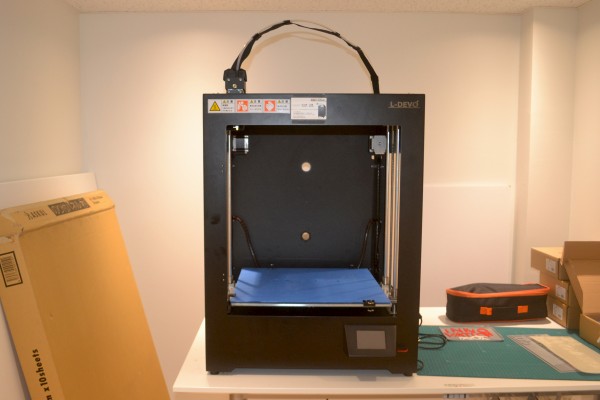

さまざまなプロトタイプを制作するクラフトルーム。3Dプリンターを使って、機内食トレーの試作もできる。

こちらの施設取材に対応していただいたのは、清水俊弥氏(デジタルイノベーション推進部イノベーション推進グループ グループ長)、阿部光利氏(デジタルイノベーション推進部JAL Innovation Lab長)のお二人。

では、具体的に伺っていきましょう。

■「本社から5分」というロケーションへのこだわり

――このラボができた経緯を教えてください。

清水 私たちが所属するデジタルイノベーション推進部は、2017年6月に、社長直下の部門として発足しました。新しいことを専門的に扱う部門として、日常の業務(オペレーション)から切り離された部門として発足したわけです。

スタート当時はメンバーも7名ほどで、細かいことは白紙状態だったので、合宿をしたり、ディスカッションを喧々諤々で重ねたりしながら方向性を決め、活動の拠点が必要だという結論になりました。

場所があれば、社外ベンダーに対して、最初から商材を「持ってきてください」と言うことができます。私たちが最も重視しているのはスピード感なので、この場所にどんどん来ていただいて、内容を素早く判断する仕組みを作りたかったのです。

本社から5分というロケーションにもこだわりがあります。なぜ本社ビル内ではダメなのか、もしくは現有する空港内の施設ではダメなのかと言われましたが、本社の人間がランチタイムなどに来て気軽に意見を言えること、また、イノベーション活動にできるだけ多くの社員を巻き込みたいという思いがありました。JALグループ社員が考えたことを社外の力を借りて自分たちの場所で実現するのが、このラボのコンセプトなのです。

JALはこれまでもさまざまな実証実験を行ってきましたが、社外主導で進めたプロジェクトの知見や経験は社内に蓄積されにくいという悩みがありました。そこで、自分たちのラボで活動(開発)を行うことで、イノベーションの知見や経験をJALのアセットとして蓄積していきたいという思いもありました。

――立ち上げる際のディスカッションでは、どのような課題が上がりましたか。

阿部 4つの課題がありました。

まず、どんなスキルのメンバーが必要かということですね。今は20名ほどが所属しており、内訳でいうと1/3が従来からのJALの社員、1/3は経験者採用の社員、1/3はJALグループから出向してきている社員です。最近では社外から出向で来ていただいている方もいます。

清水 本社ビルとラボでそれぞれ10名ほど常駐しています。人材の確保にあたっては、経験者採用(中途採用)によるリテラシーの高い方の起用、また、空港や客室、グランドハンドリングなど現業部門から来ていただき、それぞれの現場課題に対してプロジェクトを担当しているメンバーもいます。

阿部 2つ目の課題は、成果物を何にするかということです。PoC(実証実験)で終わってしまっては意味がないけれども、導入までを対象とすると時間もかかり、スピード感が失われてしまいます。どういう刻み方でアウトプットしていくか悩みました。

3つ目の課題は、どのデジタル技術に焦点を絞るかということです。その結果、5G、AI、IoT、仮想技術、ロボットという5つの技術に絞って、将来的にそれぞれこういう使われ方がされるだろうという仮説を持って進めることになりました。

そして4つ目の課題は、プロジェクトをどのように立ち上げるのかということです。

技術をベースに検討するのか、今ある現場の課題をベースに検討するのか、もしくは両方から考えるのか、考え方はさまざまです。

実際には、社外の技術をヒントにプロジェクトを立ち上げることもありますし、日々の現場の課題にアンテナを張り、解決方法に対して現場での反応が良い場合にプロジェクトを立ち上げることもありますので、状況によって異なりますがあります。後者の場合でも、出来上がってから「どうですか」と現場に投げかけるのではなく、もっと手前の段階からベクトルを合わせて巻き込んでいくよう意識しています。

■4倍速でイノベーションをアウトプットする

――いくつぐらいのプロジェクトが常時動いているのでしょうか。

阿部 マネジメント層を除いて15~16名がそれぞれ1~2個担当していますので、20個くらいでしょうか。2018年下期ぐらいから人も増え、数を出せるようになってきました。コンセプトを作って実証実験をする作業と、検証したものを実際に現場にインストールする作業がありますが、後者には意外とパワーがかかります。昨年は新しいことだけを考えていればよかったのですが、今年からは両方をやらなければならないので、少しスピードが落ちてしまうかもしれません。それでも、この1年半で、しっかりと評価いただける成果を出してきた自負はあります。

――そういったスピード感は、かなり強く会社から要求されているのでしょうか。

阿部 3ヶ月で1つという目安ですね。

清水 1クオーター(四半期)を1年と捉えてスピード感をもって判断、実行しています。

――4倍速ということですね。

阿部 実際に3ヶ月で運用まで落とし込むことはなかなかできません。3ヶ月でコンセプトをまとめて、次の3ヶ月で実証実験して実際評価する。やはりアウトプットを何にするかということが悩ましいですね。3ヶ月で運用まで持っていくとしたら小さなテーマしかできなくなってしまい、大きなテーマには誰も手をつけなくなってしまいます。どう刻むかということは難しいです。

清水 大きなプロジェクトになると1年くらいかかりますから、きっちりチェックポイントを設ける必要があります。例えば、3ヶ月かけてニーズをしっかり見極めた上で、実行の可否を判断する。やると決めたら最小限のシステムを作って、実際にPoCまでやってみる。そこでまた止まって実行の可否を判断する。そのチェックポイントの単位をクオーターにしています。中には半年で収まるものもあれば、3ヶ月でコンパクトに収まるものもあります。

■ラボに求められているイノベーションとは

――JALの開発部門として求められていることは何でしょうか。

清水 5年先にどんな技術が使えてどんな世界になるかということを見せることが私たちの役割で、そのためにはずっと、5年先を見続けないといけない。轍のようなものを作ることが私たちの役割で、それによってJALが選択肢のある道を通っていくことができると思っています。

阿部 社内のイノベーションはすべてこの部署がやるということではなく、会長の方針として、各部署でも自分たちのイノベーションをやっています。では私たちは何をやるのかというと、まだあまり取り組んでいない技術や、計画を立てようがない、どう作っていいか分からないような新しい技術を、積極的にスピード感を持って試していくという立ち位置だと思います。

たとえばAIを活用して何かしようと思っても、やったことのない技術ですから、翌年度の設備投資予算には入れられません。だから「来年1年かけて勉強しましょう」ということで、これまでは終わっていました。今は私たちがそれを試して、こうやれば活用でき、これだけの効果が出るということを示すことで、ITの専門部隊が実際に作っていくことができます。そのように、新しい技術を使って何がしたいかという要望を具体的な形にして試すことで、本格的に作ってもらう流れを作れるようになったわけです。

――各本部が自前主義で時間をかけて作るのではなく、このラボがあることで、社外の力を借りてインストールまでをスピーディに進められるということですか。

阿部 社外の力を使うこと自体は各本部でもやっていますが、こういう場所があると情報が集まりやすいということは言えます。メーカーさんが本部に直接提案するなら、ぴったりはまるもの以外は「今は要りません」で終わってしまいますが、私たちのところに持ってきていただければ、何に使えるかというところから入って、整備で使えるかもしれない、貨物で使えるかもしれない、と会社全体を俯瞰して活用を考えられる。だからとりあえず新しいものを受け入れる流れができています。何に使えるかわからないさまざまな情報が、およそ200社から日々入ってきています。ユースケースは持っていないけれども技術は持っている会社が多いのです。私たちはその逆ですから。

■「最もイノベーティブな会社」と思われるようになりたい

――社内的にはラボはどのような評価ですか?

阿部 新しいものを考えて、それなりのペースでコンセプトなり実証実験なりを出していくことについては、ちゃんと生み出すものを生み出しているという高評価をもらえていると思います。JALが新しいものに力を入れているという世間的な評価もされるようになりましたので、そういう貢献もしていると思います。

――新しいことはラボが考えてくれているという位置づけである、と。

阿部 それはあります。いろいろな本部といろいろな話が動き始めていますので、アウトプットを見たり話をしたりすることで、さまざまな組みつきが起きています。1年前とはだいぶ変わっていますね。

――今後の展望を教えてください。

阿部 領域ごとに言えば、例えばロボットを活用した空港がどのように広がっていくかとか、2020年4月から商用化される5Gの活用なども直近のテーマの一つです。AIも日本では今ひとつ活用されていませんが、積極的に実用を売り込んでいきたいと思っています。

清水 お客さまのストレスフリーの実現と新たなサービスの実現を目指して、テクノロジーを活用することでお客さまに質の高いサービスを提供していきたいと思います。漠然としたイメージですが、数年後に最もイノベーティブな会社としてJALを思い浮かべてもらえるようになりたいです。「JALってすごくイノベーティブだよね」とお客さまに思ってもらえるようになりたい。そんな意思をもっています。

清水俊弥氏(左:デジタルイノベーション推進部イノベーション推進グループ グループ長)、阿部光利氏(右:デジタルイノベーション推進部オープンイノベーショングループ グループ長 兼 JAL InnovationLab長)

■トップダウンでこそ可能な「手段」としてのオープン・イノベーション

今回、業界も企業風土もまったく異なる施設を取材したことになりますが、これはオープン・イノベーションという仕組みが、究極の「手段」であるからです。 変化の激しい現代にあって、自前主義では世界の潮流から取り残されてしまうという危機感を持つ企業は少なくありません。

冒頭にも述べたように、東レや味の素、デンソー、大阪ガスなど、ものづくり企業にとどまらない多くの日本企業が積極的に外部の技術を活用する流れは加速しています。異なる業種、異なる分野における技術やアイデアなどが組み合わされて、革新的なビジネスモデルや製品・サービスなどが生み出される例も珍しくありません。分野が異なるほど、その融合によって革新的なイノベーションが生まれる可能性が高くなります。

そして、ピープルファーストのDNAによって30年前から共同研究を成果にしてきた資生堂、アウトプットの形とスピードにこだわるJALのどちらにおいても、それを支える経営トップの強い意思と深い理解があったことは、重要なことと感じられました。社内における様々な協力が必須になるオープン・イノベーションは、トップダウンでこそ推進が可能なもののように思います。

取材協力

資生堂グローバルイノベーションセンター(S/PARK)

日本航空株式会社

編集・文・撮影:アスクル「みんなの仕事場」運営事務局(※印の画像を除く)

取材日:2019年9月25日・10月21日

2016年11月17日のリニューアル前の旧コンテンツは

こちらからご確認ください。